Mythen der Geschichte entgegentreten

Was genau ist koloniale Erinnerung und wieso ist sie so wichtig?

Auch wenn er in den meisten Ländern formal der Vergangenheit angehört, so wirkt sich der Kolonialismus bis heute enorm auf das Leben der Menschen aus. Und zwar im globalen Süden genauso wie im globalen Norden. Wie der Kolonialismus erinnert und in der Rückschau bewertet wird, ist allerdings höchst verschieden. Viele wollen nicht sehen, dass der Kolonialismus vor allem eine Epoche der Enteignung und Entmenschlichung war.

In den letzten Jahren hat das Thema „Aufarbeitung des Kolonialismus“ in den ehemaligen Kolonialmächten erfreulicherweise an Bedeutung gewonnen, auch wenn dieser Bedeutungszuwachs von vielen Kontroversen bis hin zur Relativierung des Kolonialismus begleitet wird.

Viele vertreten die Meinung, Kolonialismus liege zu lange zurück und könne daher nicht als Erklärung für die aktuellen Zustände in den ehemaligen Kolonien geltend gemacht werden. Der französische Schriftsteller Pascal Bruckner spricht von „Kolonial-Nostalgie“ – bei den Rückkehrern aus Nordafrika, aber auch mit Blick auf diejenigen, die ein halbes Jahrhundert nach der Entkolonisierung einen „antiimperialistischen Katechismus herunterbeten“. Andere verteidigen den Kolonialismus bis heute und finden, dieser werde zu einseitig nur negativ dargestellt. Dabei habe er durchaus Positives bewirkt: Bildung, Gesundheit, Infrastrukturen, Aufbau von vermeintlich modernen Nationalstaaten. So etwa Günter Nooke, bis vor einem Jahr noch Afrika-Beauftragter der Bundesregierung, der befand, der Kalte Krieg habe Afrika mehr geschadet als der Kolonialismus.

Es ist genauso falsch, die aktuellen Verhältnisse in ehemaligen Kolonien auf Kolonialismus allein zurückzuführen, wie es ein Denkfehler ist, ihn als etwas zu betrachten, das vorüber ist und keine Wirkkraft mehr hat. Der Kolonialismus lebt in seiner Logik und in seinen Wirkungen weiter.

Wenn von Postkolonialismus die Rede ist, geht es also nicht um Vergangenheit per se, sondern auch um die Gegenwart und darum, dass die Konstruktionen und Machtverhältnisse der Kolonialzeit sich trotz der Dekolonialisierungsprozesse, die in Afrika etwa seit circa 60 Jahren in Gang sind, kaum verschoben haben.

Es ging nicht um Entwicklung, sondern um Unterwerfung

Was die vermeintlichen Errungenschaften der Kolonialzeit angeht, gilt es zunächst daran zu erinnern, dass die Kolonisierenden die eroberten Gebiete nicht entwickeln oder emanzipieren, sondern ihre Ressourcen und ihre verdinglichten Menschen ausbeuten wollten. Jede vermeintliche Errungenschaft des Kolonialismus entsprang dem Zufall oder stand im Einklang mit dem definierten Ziel, die Bewohner*innen der Kolonien zu unterwerfen und auszuplündern.

Bildung etwa war im Kolonialismus genauso wie die Missionierung und später die Entwicklung ein Instrument der „Zivilisierung“. Sie war darauf ausgerichtet, die Kolonisierten dazu zu bringen, ihre konstruierte Minderwertigkeit und im Kontrast dazu die gleichfalls konstruierte Überlegenheit der Kolonisierenden zu akzeptieren. Eine so ausgerichtete Bildung trug zudem dazu bei, lokales Wissen und Wissenstraditionen zu zerstören.

Die Rassenideologie, die dem Kolonialismus zugrunde lag, übernahm eine Legitimations-, Entlastungs- und Verschleierungsfunktion für die politischen und ökonomischen Interessen der Kolonialist*innen. Kurzum: Die Menschen in den Kolonien erlebten die Kolonialzeit als Epoche der Enteignung, Gewaltherrschaft, Zerstörung, Ausbeutung, und Entmenschlichung.

Die Wirkungsgeschichte dieses Unrechtssystems ist noch allgegenwärtig. Es basierte auf einem Zusammenwirken von sich gegenseitig stützenden und verstärkenden Faktoren: Wirtschaft, politische und militärische Macht, Religion und Wissensproduktion.

Es ist die gleiche Kombination von Faktoren, die heute dafür sorgt, dass sich Kolonialitäten reproduzieren. Was damit gemeint ist, kann am Beispiel der Ökonomie verdeutlicht werden: Viele afrikanische Länder können ihre Potenziale bis heute nicht abrufen, weil sie nach wie vor wie Inselökonomien funktionieren, die als Rohstofflieferanten für die Industrien der ehemaligen Kolonialmächte fungieren. Diese Außenorientierung verhindert eine Wertschöpfung in den Ländern, und mit der Ausfuhr von Rohstoffen werden auch qualitative Arbeitsplätze exportiert.

So verlässt der Reichtum das Land, während Armut und deren Auswirkungen sowie Umweltbelastungen und Menschenrechtsverletzungen bleiben, genauso wie in der Kolonialzeit. Dabei sorgt die Deutungshoheit der ehemaligen Kolonialmächte dafür, dass selbst die schlimmsten Phasen der Ausbeutung als Segen gelesen werden.

Abonnieren Sie den Südlink

Im Südlink können Autor*innen aus dem Globalen Süden ihre Perspektiven in aktuelle Debatten einbringen. Stärken Sie ihnen den Rücken mit Ihrem Abo: 4 Ausgaben für nur 18 Euro!

Kolonialismus als „Zivilisierungsmission“

In seinem Gedicht „Das Selbstbewusstsein des Kolonisierten“ schreibt Michel Kayoya davon, wie der Kolonialvertrag von Berlin aus dem Jahr 1885 ihn lange gekränkt hat: „Eine ganze Unterrichtsstunde lang nannte man uns die Namen der Vertragspartner von Berlin, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihr diplomatisches Geschick, die Beweggründe, die hinter einem jeden standen. Vor unseren unbeweglichen Gesichtern breitete man die Folgen aus: die Befriedung Afrikas, die Wohltaten der Zivilisation in Afrika, den Mut der Forscher, den selbstlosen Humanismus.“ Von den bereits erwähnten Interessen kein Wort hinter der vorgeschobenen Fassade. Gleiches gilt für die neueste Phase der Ausbeutung, die vor allem mit der Entwicklungsmission maskiert wird.

Natürlich sind an dieser Fortsetzung kolonialer Verhältnisse sogenannte Eliten aus ehemaligen Kolonien beteiligt, die sich als Agent*innen westlicher Entwicklungsmodelle begreifen. Ohne ihre unheilvolle Allianz mit Machtzentren in ehemaligen Kolonialmächten und in anderen Teilen der Welt hätten sich die Verhältnisse etwas stärker verschoben. Die Gründe, warum diese Eliten so agieren, sind genauso vielfältig wie komplex.

Einige Herrscher wie Kameruns Präsident Paul Biya, die Dynastien Gnassingbé in Togo oder Ali-Ben Bongo in Gabun verfolgen nackte egoistische Interessen. Sie haben ihren Traum verwirklicht, die Kolonialisten zu ersetzen, um deren Privilegien zu genießen. Ihre Macht ermöglicht ihnen, Zugang zu Konsumgütern zu bekommen, die aus den Kolonialmächten importiert werden, sie sammeln Autos, Villen in Europa. Paul Biya verbringt phasenweise mehr Zeit in Luxushotels in Frankreich und in der Schweiz als in Kamerun.

Es ist das Verhalten solcher Machtgruppen, die den kamerunischen Philosophen Fabien Eboussi Boulaga zu dem Urteil verleitete, dass die Unabhängigkeit in die Hände derer geraten ist, die sie gar nicht wollten. Andere beziehen ihre Legitimität von den „guten Beziehungen“ zu den ehemaligen Kolonialmächten, die sie eingesetzt haben, und brauchen dafür ihre Bevölkerungen nicht. Dies gilt für all die Militärregime in Afrika, die eingesetzt wurden, weil der Westen überzeugt war, Militärdiktaturen seien besser geeignet für den Kampf gegen den Kommunismus. Am bekanntesten ist Mobutu Sese Seko, der Zaire/Kongo zum Bollwerk des Kapitalismus in Afrika machte. In dieser Tradition stehen viele andere.

Viele nachkoloniale Eliten definieren sich gemäß der Annäherung an den Idealen der Vorbilder. Darin artikulieren sich Selbsthass und Entfremdung. Sie glauben authentisch zu sein, je mehr sie den Vorbildern nachahmen. Entscheidungen, die die Vorbilder und deren Gesellschaftmodelle in Frage stellen, kommen nicht in Frage. So ist es zu erklären, dass sie bereit sind, in Handels- und Rohstoffverträgen die langfristigen Interessen ihrer Länder zu verraten. Sie wollen die guten Beziehungen zu ihren Vorbildern bewahren, die ihnen Anerkennung und andere Privilegien garantieren.

Eine letzte Gruppe betrifft die nachkolonialen Eliten, die aus Angst agieren. Sie registrierten, wie die Kolonialmächte besonders brutal mit all denen umgingen, die die formale Unabhängigkeit ihrer Länder mit Leben füllen wollten. Patrice E. Lumumba im Kongo und später Thomas Sankara in Burkina Faso stehen exemplarisch dafür. Dies führte zu einem vorauseilenden Gehorsam, der dafür sorgt, dass der Wille der einstigen Kolonialmächte und ihre geostrategischen und ökonomischen Interessen triumphieren, ohne dass die ehemaligen Kolonialmächte immer in Erscheinung treten.

Institutionen wie die Weltbank, der Internationale Währungsfonds oder die Welthandelsorganisation sind dem Namen nach multilateral, funktionieren aber in der Regel wie der verlängerte Arm der Interessen der ehemaligen Kolonialmächte. Länder wie die DR Kongo und Sambia, die nach der Unabhängigkeit begannen, Grund und Boden einschließlich mineralischer Ressourcen zu verstaatlichen, haben diese Errungenschaften durch die Diktate internationaler Finanzinstitutionen eingebüßt.

INKOTA-Newsletter

Unsere Aktionen, Veranstaltungen, Projekte: Melden Sie sich jetzt für unseren E-Mail-Newsletter an.

Dass trotz aller Katastrophen, die der Kolonialismus in der Geschichte verursacht hat, koloniale Denkmuster und Beziehungsstrukturen weiterbestehen, macht die Erinnerungsarbeit dringender denn je. Nur wenn immer wieder verdeutlicht wird, was genau der Kolonialismus war, kann es gelingen zu zeigen, dass er präsenter in gegenwärtigen Strukturen ist, als es uns lieb ist und wir wahrhaben wollen. Besonders dann, wenn wir uns zu einem demokratischen und liberalen Menschenbild bekennen.

Dieses Problembewusstsein ist der erste Schritt zur Heilung der Beziehungen sowohl auf interpersoneller als auch auf institutioneller Ebene. Ein weiterer notwendiger Schritt betrifft die Reparationen, die dazu beitragen können, in den durch Kolonialismus und Rassismus zerstörten Räumen einen Neubeginn zu ermöglichen.

Materielle Reparationen zugunsten der Opfer von Kolonialismus sind auch notwendig, um den Paradigmenwechsel im Umgang mit der Geschichte einzuleiten. Aber um die Wirklichkeit der Privilegien auf der einen Seite und den fortdauernden Mangel an Ressourcen und Chancen auf der anderen Seite zu adressieren, bedarf es mehr. Materielle Leistungen, so hoch auch sie sein mögen, können nie das zerstörte Leben, die gestohlenen Ressourcen und die verhinderten Chancen wiedergutmachen.

In der bisherigen Aufarbeitung von Rassismus und Kolonialismus gingen Reparationen bis jetzt jedoch meist in die falsche Richtung. Bei der offiziellen Beendigung der Versklavung von Menschen afrikanischer Herkunft erhielten die Täter die Entschädigung: „Für die Abschaffung der Sklaverei in Großbritannien im Jahr 1833 erhielten die 4.000 Eigentümer das Äquivalent von fünf Prozent des Nationaleinkommens (heute 120 Milliarden Euro). Die durchschnittliche Entschädigung von 30 Millionen Euro ist der Ursprung vieler heute noch sichtbarer Vermögen“, so der französische Ökonom Thomas Piketty.

Frankreich erlegte Haiti hohe Schulden auf, als es die Karibikinsel nach langen Jahren des Unabhängigkeitskampfes 1825 endlich auch offiziell anerkannte. Die Schulden in Höhe von 300 Prozent des damaligen Bruttoinlandsprodukts Haitis resultierten aus der Entschädigung französischer Eigentümer*innen für den Verlust ihres Sklavenbesitzes. Haiti bezahlte diese „Schulden“ bis 1950, und es gibt heute auf Haiti eine Bewegung, die von Frankreich Reparationszahlungen verlangt.

Doch Reparationen sollten mehr als rein materielle Leistungen umfassen: Es geht darum, die bestehenden Perspektiven auf Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu vergleichen und Perspektivenwechsel zu ermöglichen, um eine umfassende Sicht der Vergangenheit zu gewinnen und daraus die notwendigen Lektionen für die Gegenwart zu ziehen.

Es geht um einen anderen Blick auf die Welt

Was wissen wir etwa über die Perspektiven der Kolonialisierten? Ist eine Veränderung überhaupt möglich, solange diejenigen „Wissenschaftler“, die den Kolonialismus und Rassismus pseudowissenschaftlich begründet haben, noch immer so große Sprachmacht in unseren Gesellschaften entfalten?

Gleiches gilt im Blick auf Begriffe und wissenschaftliche Diskurse, derer wir uns bedienen. Die Aufklärung hat ein Denken in binären Kontrasten und ein hierarchisches Denken geprägt – das eine Grundlage für Rassismus, aber auch Diskriminierung von Frauen und gegen die Mitwelt war. Es kann nicht von geheilten Beziehungen die Rede sein, solange das in diesem Kontext entstandene Denken nicht überwunden wird.

Eine schonungslose Auseinandersetzung mit diesem Denken ist die Bedingung, um andere Kosmovisionen und Begriffe zu berücksichtigen, die einen Ausweg weisen können: zirkuläre statt hierarchische Mensch-Natur-Verhältnisse, Wechselseitigkeit, Anerkennung gegenseitiger Abhängigkeit von Mensch und Natur, aber auch von Menschen untereinander – über Generationen hinweg.

Dafür müssen auch Institutionen für Lehre und Forschung neu gedacht werden, um mehr kritisches Denken zu fördern. Darüber hinaus geht es darum, alle Institutionen daraufhin zu überprüfen, inwiefern sie kolonial geprägte Machtstrukturen reproduzieren oder stabilisieren.

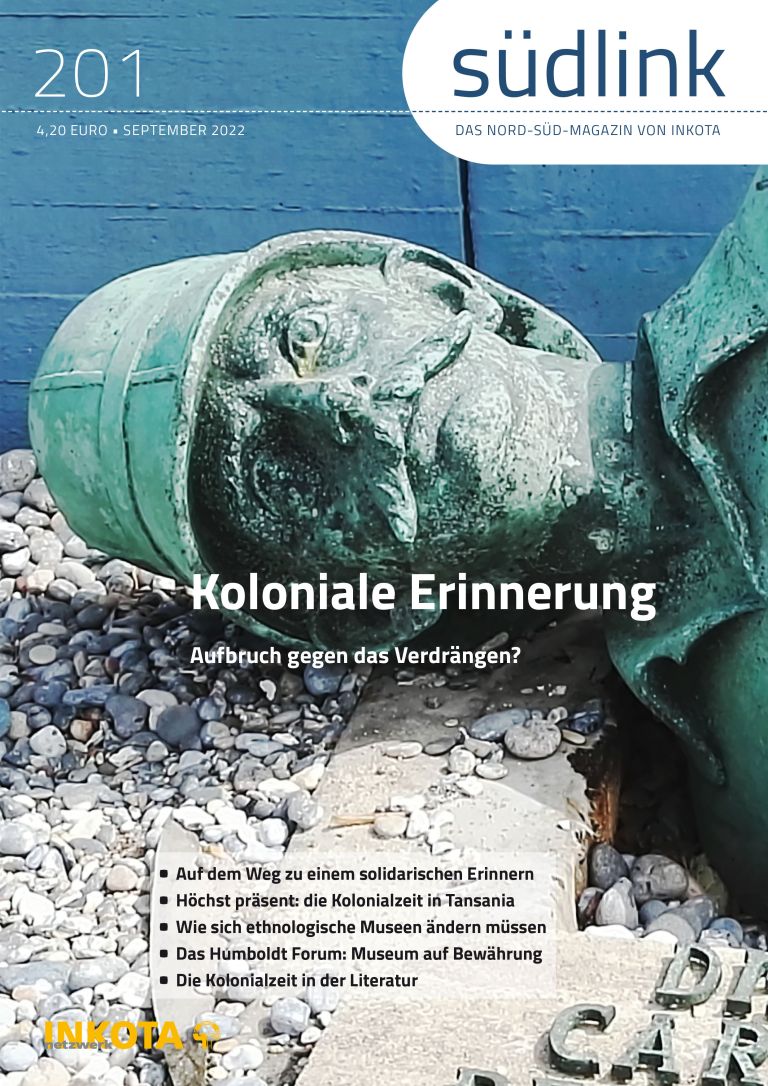

Bis heute bestehen Konstruktionen von Menschen aus ehemaligen Kolonien fort, die sie als von Natur aus schlecht, unrein, bedrohlich und minderwertig ansehen. Nicht nur in diesen Konstruktionen, sondern auch in kolonialen Denkmälern, Straßennamen, im Kino, in Schulbüchern und in Institutionen wie Museen mit ihren zum Teil geraubten Sammlungen zeigt sich, dass Kolonialismus immer noch präsenter ist als uns lieb ist.

Gerade die geraubten „Kunst-Werke“, die zum großen Teil zweckentfremdet wurden (sie waren nicht dafür gedacht, in Vitrinen ausgestellt zu werdenzeigen eine interessante Seite des kolonialen Unternehmens: Produktionen für Kult, Riten, Freizeit, Erziehung wurden denen geraubt, deren Wissen, Traditionen, Fähigkeiten systematisch abgewertet wurden.

Trotz dieser Peinlichkeit (Die Zivilisierten haben geraubt, ja sogar Menschen haben sie getötet, und sie haben die Gebeine immer noch in den Kellern ihrer Museen) besitzen westliche Gesellschaften noch heute eine „paternalistische Arroganz der erstaunlichsten Sorte“: „Die Nachfahren der Räuber (unterstellen) den Nachfahren der Beraubten heute, sie könnten gar nicht angemessen auf die Kunstwerke aufpassen, jedenfalls nicht so gut wie die Diebe“, erklärte die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie in ihrer Rede zur Eröffnung des Humboldt Forums in Berlin. Viele Menschen aus Afrika fordern, die „Kunst-Werke“ aus Afrika aus den Vitrinen europäischer Museen zu entfernen. Erst dann könne ein wahrer Dialog beginnen, der Raum für innovative Perspektiven öffnen kann.

Wird die Suche nach Lösungen für die großen Probleme der Menschheit erweitert, kann dies dazu führen, einige der bis jetzt unbeachteten intellektuellen und spirituellen Ressourcen aus der Vielfalt der Menschheit zu entdecken und zu aktivieren. Darin liegt eine Chance. Diese Chance kann ohne die Heilung dessen, was Henning Melber kolonialen Blick nennt, gar nicht wahrgenommen werden.

Die Menschheit hat schon mehrfach gelernt, dass eine fehlende Aufarbeitung der Geschichte, vor allem der Leidensgeschichte, zu einer Wiederholung und sogar Verschärfung von Gewaltmustern und Ausschließungsmechanismen führen kann. Auch deshalb benötigen wir eine Erinnerung an die Kolonialzeit, die frei ist von Mythen vermeintlicher Wohltaten und konstruierten Überlegenheiten – und die auf gleichberechtigte Beziehungen zwischen den Ländern des globalen Nordens und des globalen Südens zielt.

Boniface Mabanza hat in Kinshasa Philosophie, Literatur, Philosophie und Theologie studiert und in Münster promoviert. Er koordiniert die Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg.

Boniface Mabanza hat in Kinshasa Philosophie, Literatur, Philosophie und Theologie studiert und in Münster promoviert. Er koordiniert die Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg.